Para para el 4 de abril de 2020

Esta lección está basada en Hechos 4:32-37, y “Hechos de los apóstoles”, capítulo 7.

-

La iglesia crece

- Cuando recibieron el Espíritu Santo, los discípulos predicaron con poder y muchos creyeron en Jesús. Así nació la iglesia cristiana. Cada vez más personas se unían a la iglesia.

- Acostumbraban a reunirse para orar, alabar a Dios, estudiar y comer juntos.

- Todos los creyentes, que ya eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían (Hechos 4:32).

- Da gracias por la forma en el que amor de Dios se manifiesta en tu iglesia.

- Ora para que nos sigamos preocupando unos de otros y cuidándonos mutuamente.

-

Problemas para la iglesia

- Cuando comenzaron a predicar a Jesús, los líderes religiosos expulsaron de las sinagogas a los cristianos.

- Al ser expulsados, los creyentes perdían sus trabajos. Incluso sus familiares se apartaban de ellos.

- Esto implicó que muchos creyentes necesitasen que se les proveyese de alimento, ropa, y de un lugar para vivir.

- ¿Qué puedes hacer para asegurarte de que ningún visitante o miembro de tu iglesia se sienta solo o excluido de tu grupo?

- Haz una lista de cada miembro de tu familia. Escribe debajo de cada nombre algo concreto que puedes hacer para ayudarle esta semana. Mostrarás tu amor a Dios como lo hicieron los primeros cristianos.

-

La iglesia se organiza

- Al ver el problema, los apóstoles buscaron soluciones, organizándose para que todos pudiesen tener lo necesario.

- El primer paso fue pedir que cada uno aportase lo que pudiese para ayudar a los necesitados.

- Hicieron una lista con todo lo que los hermanos iban aportando.

- También pidieron voluntarios para distribuir lo que se iba recogiendo.

- Unos se ofrecían porque habían recibido ayuda y querían colaborar en la distribución, otros se ofrecían voluntarios porque amaban a Dios y a su pueblo.

- Otros ofrecían su casa para guardar lo que se recogía, como punto de distribución.

- Otros llevaban la cuenta de lo que se recogía y lo que se distribuía.

- Muchos venían a los puntos de distribución para recoger lo que necesitaban.

- La iglesia se dio cuenta de que había personas que no venían a recoger lo que necesitaban.

- Había personas mayores o enfermas que no podían salir de casa.

- Otros estaban debilitados y no podían cargar peso.

- A otros les daba vergüenza ir y llevar las cosas sin pagar por ellas.

- Se asignaron voluntarios para llevar los alimentos y la ropa a las casas de aquellos que no podían venir a recogerlos.

- Pídele a Dios que te muestre la forma en la que tú y tu familia podéis ayudar a otros en la familia de tu iglesia.

- Ora por los voluntarios en el mundo que están compartiendo lo que Dios les ha dado.

- ¿Por qué crees que trae felicidad ayudar a alguien?

-

Apoyando a la iglesia

- Muchos apoyaban con dinero para la compra de lo necesario. Incluso algunos vendían sus propiedades y donaban el dinero a la comunidad de creyentes. Por ejemplo, esto hizo Bernabé.

- Gracias al apoyo de todos, no había entre ellos ningún necesitado.

- Además, los apóstoles pudieron seguir predicando el evangelio y la iglesia pudo seguir creciendo.

- Haz una lista de cosas materiales (p. e. ropa) y no materiales (p. e. tiempo) que puedes compartir con otros.

- Pídele a Dios que te muestre lo que Él quiere que compartas con los demás miembros de la familia de tu iglesia.

Resumen: Nuestra iglesia es una familia de creyentes que se cuidan entre sí.

Durante esta semana envía textos de ánimo a distintas personas de la familia de tu iglesia (no valen tus familiares).

Puedes descargar las imágenes desde esta página y enviarlas por WhatsApp, email, etc.: https://fustero.es/versiculos/VersiculosDeAnimo.htm

Actividades

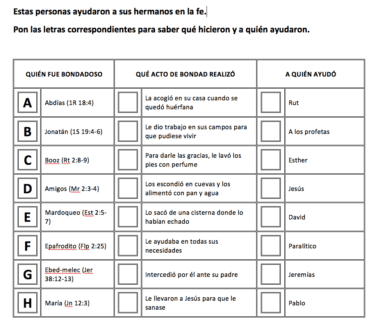

Estas personas ayudaron a sus hermanos en la fe.

Pon las letras correspondientes para saber qué hicieron y a quién ayudaron.

Historias para reflexionar

LA ABNEGACIÓN DE UN NIÑO MÚSICO

Wolfgang Mozart y su hermana Mariana estaban de viaje para Viena. Los acompañaba su padre, pues el niño, que tenía solamente diez años, debía dar conciertos en la gran ciudad.

El papá Mozart era músico él mismo, pero recibía poca paga por su trabajo de director de orquesta, y esperaba que los conciertos del niño prodigio le darían lo suficiente para ayudarle a vivir.

El viaje de Salzburgo a Viena se hizo, en gran parte, por barco. Los niños hallaron mucho placer en ello, y se pasaban las horas apoyados sobre la baranda, mirando el paisaje o el río de aguas espumosas.

– ¿Por qué tienes aire tan triste? – dijo Wolfgang a su hermana. – ¿no te alegras de llegar a Viena? Dicen que es una ciudad maravillosa…

– Mira mi vestido – dijo la niña, – Dime si con esto podré presentarme ante las hermosas señoras que vendrán a escucharte.

El muchacho miró a su hermana. Y en verdad, su vestido había visto mejores días. Era demasiado corto, desteñido y remendado en diversos lugares.

– Es necesario que papá te compre otro – dijo con tono decidido el jovencito.

– No, ¿cómo le pediría esto a nuestro pobre padre? Tiene ya bastantes preocupaciones sin esto. Apenas si tuvo dinero para pagar nuestro viaje hasta Viena, los gastos de aduana para tu arpa y otros gastos. Cuando hayas dado tus conciertos, las cosas irán mejor; pero hasta entonces debo conformarme con mi vestido viejo.

Wolfgang no contestó pues pensaba en cómo podría realizar el deseo de su hermana. No pensó un momento en que su traje estaba bastante gastado también y que, para presentarse en público, le habría convenido tener uno nuevo.

De repente cruzó una idea luminosa por su mente y se sonrió solo. Si realizaba su proyecto, Mariana tendría su vestido nuevo.

Ya se iban acercando a la ciudad. Wolfgang, cuyos ojos brillaban y cuyo rostro expresaba animación, estrechaba contra sí su querida arpa.

– ¿Te alegras de ver Viena? – dijo el padre. – ¡Ya verás cuántas cosas lindas hay!

– Sí – dijo el niño – pero también tengo un poco de temor. ¿Crees que la gente será amable con nosotros?

– Así lo espero – dijo el padre. – Pero ya llegamos…

– Papá, quítale la funda a mi hermosa arpa, por favor.

– ¿Tan orgulloso te sientes de ella? – dijo el Sr. Mozart sonriendo y cumpliendo el deseo del niño.

– ¿Que tiene para declarar? – dijo el aduanero cuando se acercaron los tres viajantes.

– Esta arpa – dijo el padre.

– Es muy hermosa y de gran valor – dijo el hombre; y después de haber consultado la tarifa, mencionó una cifra tan elevada que los recursos de los viajeros bastaban apenas para sufragar este gasto.

Mariana y su padre se miraron consternados, pero Wolfgang no pareció preocuparse. Se instaló en un rincón, atrajo el instrumento hacia sí y tocó.

El aduanero miró al niño, estupefacto al ver que este hombrecito sacaba sonidos tan maravillosos del hermoso y pesado instrumento. Los deditos del pequeño artista recorrían las cuerdas y las pellizcaban con destreza. En algunos segundos, todos los concurrentes quedaron hechizados. Los viajeros se habían agrupado alrededor del niño y se dejaban conmover por los acentos a veces alegres y a veces nostálgicos.

– ¡Sigue! – dijo el aduanero, cuando Wolfgang parecía a punto de detenerse, y el niño comenzó de nuevo con más entusiasmo que antes, hasta el momento en que el padre le interrumpió para decirle:

– Ya se hace tarde; tenemos que marchar. He aquí su dinero, señor.

El aduanero sacudió la cabeza.

– No lo quiero – dijo. – Un niño que toca como él no paga derechos de aduana por su arpa. Nosotros, los que hemos gozado de su concierto, somos los que pagaremos. Guarde su dinero, señor y cómprele alguna cosa…

Al oír esto, Wolfgang exclamó:

– Papá, podrás comprar un vestido para Mariana ahora. ¡Qué felicidad!

– ¡Este niño es extraordinario! – dijo el aduanero, – y es tan altruista como extraordinario.

Así fue como Mariana obtuvo un vestido nuevo para acompañar a su hermano en los conciertos que dio en Viena, conciertos que tuvieron gran éxito.

MANOS QUE HABLAN

La señorita Carolina Duprant se sentó en el sillón más cómodo de su vestíbulo para escuchar, mientras sus manos se entretenían con un trabajito de croché, los trozos de melodía que provenían de la casita vecina.

De vez en cuando, del otro lado del cerco verde que separaba su casa de la familia Aranda, Carolina podía ver los desnudos y bronceados brazos de Luisa que resplandecían al sol mientras sacudía enérgicamente su quita polvo por la ventana. La mayor parte del tiempo, empero, podía tan sólo oír a su vecinita cantar alegremente a solas mientras barría, quitaba el polvo o cocinaba. Su alegre canturreo indicaba siempre a Carolina cómo le iba a Luisa.

Desde hacía muchos meses, es decir, desde que falleció la madre de Luisa y ella quedó a cargo de sus tres hermanitos menores, Carolina había prestado oído atento a las indicaciones de ese barómetro.

Por supuesto, que hubo muchas ocasiones en las que durante esos largos meses, el canturreo se detuvo por un rato -en momentos en que la joven necesitaba un poquito de silencio; la primera vez fue al principio, cuando las tentativas culinarias de Luisa parecían fracasar de continuo; y otra vez, más tarde, cuando Robertito tuvo la tos convulsa. Y cada vez que reinaba el silencio en la casita, Carolina se las arreglaba para hallar un pretexto a fin de trasponer el cerco.

Luisa estaba a punto de subir a su habitación para cambiarse de ropa. Pero aconteció algo, pues su canto se detuvo en medio de una nota. Carolina miró hacia la calle y alcanzó a ver a María Elena Tracy que entraba en la casa de la familia Aranda.

María Elena, con su nuevo vestido amarillo, armonizaba maravillosamente con la soleada tarde, pero, aunque era muy bonita, Carolina no pudo menos que fruncir el ceño al verla.

¡Así que eso era lo que había ahogado el canto! Sin duda Luisa había alcanzado a ver a María Elena cuando se acercó a la ventana para sacudir el quita polvo por última vez. ¡Pobre Luisa, que no se había cambiado todavía, y que tenía aún los hermosos cabellos cubiertos con un pañuelo para protegerlos del polvo! Era verdaderamente poca consideración de parte de María Elena venir a visitarla antes que estuviese lista para recibir visitas, y especialmente el hecho de venir a ostentar sus hermosos atavíos delante de otra niña que apreciaba igualmente las cosas lindas pero que tenía tan poco tiempo para usarlas.

Después de lo que a Carolina la pareció una espera interminable, María Elena se alejó con su paso de sílfide, totalmente despreocupada, mientras Carolina permanecía sentada y con el oído atento. Pero de la casita vecina no provenía ni una sola nota.

El ceño se intensificó en la cara de Carolina, pero casi inmediatamente fue reemplazado por una expresión inteligente. En seguida entró en su cocina, y eligiendo algunos de los pasteles más dorados que estaban en el estante, se dirigió hacia la casa de los Aranda, en la que entró.

Exactamente como lo había sospechado, Luisa estaba sentada delante de la mesa, en la cocina, con la cabeza apoyada sobre un brazo.

-¿Qué te pasa, criatura? ¿Es cuestión de vestidos? -preguntó, con el tono de quien entiende de qué se trata.

-No, no se trata de vestidos -contestó Luisa, tratando en vano de sonreír -es cuestión de manos.

-¡De manos! -exclamó Carolina tomando una de las de Luisa entre las suyas y acariciándola suavemente. – ¿Qué puede haber de malo en esta manita, dime? Es fuerte, hábil, sana y hermosamente formada…

-Pero rasguñada, llena de cortes, magulladuras y quemada por el sol, fíjate. -Luisa extendió la otra mano, que ostentaba una venda en derredor del dedo meñique. Me lo corté momentos antes que llegara María Elena…

-¡Ah! -exclamó Carolina moviendo la cabeza-, me parecía que María Elena tenía algo que ver con el asunto. Supongo que no la estarás envidiando.

-¡Oh, sí! -admitió Luisa-. ¿Te fijaste en sus manos alguna vez? Son demasiado hermosas y delicadas para ser naturales. ¡Qué blancas, suaves y chiquitas son!

-¡Exactamente! -repuso con tono grave Carolina, sin cuidarse de lo que decía- Como dices, son demasiado bonitas para ser naturales. Son demasiado suaves para tener utilidad alguna en este mundo.

-Pero, Carolina, ¿no te gustan las manos de María Elena? -preguntó asombrada Luisa.

-No, por cierto -repuso Carolina- Serán lindas a la vista, sí. Pero no hermosas.

-¡Oh! Carolina, ¿cómo puedes decir eso?

-Porque es la verdad. Te olvidas de lo que es la verdadera belleza. ¿No recuerdas que una de esas cicatrices que llevan tus manos es una señal de servicio, y que cada rasguño es un símbolo del trabajo bien hecho?

Algún día María Elena se dará cuenta de que nunca, nunca pueden sus manos ser tan bellas como las tuyas. Al terminar su profecía, Carolina pareció acordarse de repente de que debía volver a su casa y hacia allí se encaminó. Al llegar a la puerta se dio vuelta y dijo:

-Hice demasiados pasteles hoy. ¿Crees que algunos te vendrían bien para la cena? -y le alcanzó el plato con los pasteles que había traído.

-¡Oh, qué amable eres! -exclamó Luisa al recibirlos. -Yo sé que hiciste demasiados a propósito.

La profecía de Carolina se cumplió, y mucho antes de lo que ella misma había esperado. Transcurrió tan sólo una semana antes de que volviese a ver a María Elena entrar otra vez, con su vivacidad acostumbrada, en la casita vecina. Traía esta vez a su hermanita Gertrudis, linda criatura de cinco años, rubia y bellamente ataviada. La Srta. Carolina suspiró porque sabía muy bien que la pequeña Gertrudis, de largos y dorados rizos, de grandes ojos azules y de sonrisa angelical, podía idear más travesuras que Robertito Aranda, el cual, por su propia cuenta podía mantener a Luisa ocupada en hacer fracasar las diabluras que él inventaba. Robertito y Gertrudis aceptaron alegremente la indicación de ir a jugar en el patio, mientras que las dos niñas mayores se acomodaban en la galería.

-Ahora, háblame de tu viaje a Buenos Aires -dijo Luisa a Maria Elena, y en seguida se quedaron ambas enfrascadas en los planes que la visitante estaba haciendo de viajar a la gran ciudad. Carolina recogió su labor y entró en su casa. Había visto a los niños correr por el patio, pero no les prestó mayor atención, hasta que oyó un grito, y al correr hacia la ventana divisó el fulgor de una llama. Al instante salió corriendo.

Afortunadamente las jóvenes habían llegado antes que ella. Al notar Luisa el desusado silencio en que permanecían los niños, había decidido averiguar qué hacían.

Ella y María Elena habían llegado a la esquina de la casa precisamente a tiempo para ver a Gertrudis encendiendo un fósforo de la caja prohibida que estaba en la mano de Robertito, y mientras sujetaba la punta de uno de sus rizos en la llamita, se reía con traviesa alegría mientras el cabello se achicharraba; luego, al ver acercarse a las jóvenes, instintivamente soltó el fósforo encendido en el mismo instante en que empezó a correr.

Pero al caer, el fósforo encendido prendió fuego al vaporoso género del vestido de la niñita, la cual quedó pronto envuelta en llamas mientras corría.

María Elena quiso echar a correr tras ella, pero se detuvo de golpe, como clavada en el suelo y muda, mientras veía lo que sucedía. La pequeña Gertrudis se dio vuelta y huyó, gritando con toda la fuerza de sus pulmones.

-Gertrudis, tírate al suelo, tírate al suelo -ordenó Luisa, tratando de alcanzar a la niña, que enloquecida no hacía más que correr a mayor velocidad.

En ese momento apareció Carolina y trató de detener a la niña. Esta se dio entonces vuelta y tropezó de frente con Luisa.

Sin vacilar un instante, Luisa asió el pequeño cuerpo envuelto en llamas, lo acostó en el suelo, se echó encima, y apagó con las manos las llamas que no había podido sofocar con su cuerpo. En dos minutos todo estaba terminado; pero esos dos minutos devolvieron a María Elena el sentido de la situacción. Se le había presentado, como en un espejo, un retrato tan fiel de su personalidad que la espantaba.

-¡Oh, Carolina! -exclamó entre sollozos y cubriéndose el rostro con las manos- Nunca pensé que pudiese ser tan cobarde.

Carolina se había inclinado tiernamente sobre Luisa, que yacía inmóvil sobre el césped. Al oír las palabras que le dirigiera María Elena alzó la cabeza y contestó con amabilidad, tratando de suavizar la impresión de María Elena ante el descubrimiento que acababa de hacer acerca de sí misma.

-No debes juzgarte con demasiada severidad, querida. Siempre se te enseñó a pensar en ti antes que en los demás. Ahora, ayúdame, por favor.

María Elena la ayudó lo mejor que pudo, y se quedó esperando, conteniendo casi la respiración, mientras Carolina declaraba que su hermanita estaba casi ilesa, a no ser por unas quemaduras sin importancia en los brazos y las piernas, y por la pérdida de sus hermosos rizos.

-Pero, si no hubiese sido por Luisa…y María Elena se estremeció. Luego se arrodilló y alzó una de las manos que habían salvado a su hermanita. Involuntariamente cerró los ojos al ver el aspecto lastimero que presentaba.

Luego, extendió sus propias manos delante de sí, las miró como si fuesen un objeto de horror, exclamando:

-¡Oh! no podré nunca más mirarme las manos sin odiarlas. ¿No habrá nada que podrían hacer para expiar mi insensatez?

Carolina lavó cuidadosamente con aceite los pobres dedos de Luisa, quemados y llenos de ampollas, y empezó a vendarlos antes de contestar:

-Transcurrirán muchos días antes de que Luisa pueda volver a valerse de sus manos. Si realmente quieres ayudarla, podrías postergar tu viaje a Buenos Aires y hacer el trabajo de la casa hasta que pueda volver a encargarse de él.

Momentos más tarde, después de que el médico examinó a Luisa y aseguró que las cicatrices no la desfigurarían, como se había pensado al principio, Carolina se hallaba en la cocina con María Elena, a quien había estado enseñando cómo preparar la cena.

-Carolina -empezó a decir María Elena mientras alzaba la tapa de una cacerola para probar si las zanahorias estaban a punto-, ¿qué quería decir Luisa mientras deliraba y murmuraba algo acerca de «manos que hablan»?.

Carolina se lo explicó tan bondadosamente como pudo.

-¿Cómo pude pensar alguna vez que mis manos eran hermosas -preguntó con asombro María Elena-, cuando no eran sino mudas?

E irreflexivamente quiso tomar la tapa de la cacerola, que había dejado sobre la estufa, pero la dejó caer con un grito.

-¡Ay! ¡Me quemé! -exclamó.

Pero de repente un pensamiento cruzó por su mente, y se miró el dedo. ¿Le habría dejado una marca? Sí, efectivamente.

-Carolina, creo que el silencio de mis manos terminó para siempre -explicó alzando con orgullo su rosado dedo quemado-. Es la primera palabra que dicen, pero -y Carolina sonrió con ternura al notar la resolución que manifestaba la voz de María Elena-, te aseguro que no va a ser la última.

POR AMOR DE CRISTO

Por A. L. de R.

Al dirigirme a la puerta para ver quién golpeaba me encontré con un vagabundo. Como nunca había simpatizado con esa clase de gente, nunca la traté con amabilidad.

Pedía naturalmente de comer, y le contesté que iba a traerle algo, pero no lo invité a pasar. Al entrar para traerle alguna cosa, pensé para mis adentros: «Voy a darle del budín que no está ya muy fresco y un pedazo de pan de ayer; fue una suerte que no se lo di a las gallinas como había pensado hacerlo». Entonces me vinieron a la mente las siguientes palabras de la Biblia: «A Jehová presta el que da al pobre, y él le dará su paga». En un instante comprendí la bajeza de la acción que iba a realizar. Recordé entonces la larga lista de actos semejantes que había practicado y que los ángeles ciertamente habían anotado en los libros del cielo. El Señor «pagará a cada uno conforme a sus obras». ¡Oh, qué tesoro estaba amontonando yo en el cielo! Este pensamiento me impresionó de tal manera que comencé a temblar, hasta quedar de pie con dificultad.

Volviendo a la puerta, invité al extraño a entrar y a calentarse junto a la estufa de la sala, porque hacía frío. Observé, entonces, que sus zapatos estaban rotos y que su abrigo daba muestras de mucho uso. Llamando a mi marido le dije:

-Juan, si tienes aquí un par de calcetines y un par de zapatos que ya no uses y que tal vez puedan servirle, te ruego que se los des.

-Pero, Amanda, ¿qué es eso? -contestó mi marido- Pensaba que aborrecías a los vagabundos, y ahora…

-Hazme este favor, Juan, hazlo por amor a mí.

Entre tanto yo había servido un plato de excelente sopa y lo puse en la mesa juntamente con otras cosas que teníamos en casa, y lo invité a cenar. El, sin embargo, me contestó:

-Señora, no acostumbro a sentarme junto a una mesa tan limpia como ésta, y le ruego que me permita lavarme primero. Habiéndose lavado y alisado el enmarañado cabello, se sentó a la mesa para comer lo que le había preparado. Observé, entonces, que una lágrima se deslizaba por su cara y tuve que darme vuelta para ocultar las mías.

Al terminar de comer, me agradeció profundamente, y se iba a despedir, cuando se presentó mi esposo y le dijo:

-Tengo aquí un abrigo que deseo que lleve porque hace frío y puede necesitarlo. Después de haber agradecido una vez más, preguntó conmovido.

-¿Por qué tratan así a un vagabundo?

A lo que respondí:

-Es por amor de Cristo.

Entonces continuó y dijo:

-Uds. son los primeros cristianos que he encontrado desde que falleció mi esposa. Ella era un ángel, y, ¡cuánto orgullo tenía yo de mis dos hijitos! También mi madre era una mujer cristiana, que nunca dejó de orar por su hijo. Cuando ella falleció me entregué a la bebida, y Uds. pueden imaginarse el resto. Mi mujer murió de pesar y mis dos hijos me fueron quitados. Me convertí entonces en el vagabundo que Uds. ven y comencé a odiar a los que asistían a las iglesias, porque no me trataban mejor que otros. Hoy, sin embargo, estoy convencido de que hay todavía verdaderos cristianos en el mundo, y, oh, ¡cuánto quisiera yo también ser cristiano! Por ventura, ¿podría yo, que soy tan gran pecador, ser perdonado?»

-Sí -exclamé-, Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores.

-¡Entonces vino para salvarme a mí! -respondió el extraño-, Y por la gracia de Dios voy a comenzar una vida nueva.

Antes de que se fuera oramos juntos, y puedo decir que nunca en mi vida sentí una paz tan profunda como desde aquel momento.

Autora: Resumen, y selección de materiales, de Eunice Laveda, miembro de la Iglesia Adventista del 7º Día en Castellón. Responsable, junto con su esposo Sergio Fustero, de la web de recursos para la E.S. Fustero.es

Imagen: Photo by Robin Spielmann on Unsplash