La pandemia pasará, el virus no, éste vino para quedarse. Antes de pasar al museo de la historia, la pandemia ha empezado a infectar al mundo de inseguridades; una: ningún epidemiólogo sabe cuándo acabará esta crisis ahora instalada, y dos: ningún gobierno sabe a ciencia cierta cómo salir de ella. La pandemia propone un juego con dados cuyos seis lados están en blanco. No importa cuánto se agite el planeta, éste no plantea a sus habitantes ningún juego prometedor. Hemos visto a Europa y a Estados Unidos perder todo su esplendor en medio de la pandemia. Se han movido como un par de cuerpos ebrios dándose tumbos. Bastaron pocas gotitas de saliva para desorientar a un planeta entero. Sin embargo, la tómbola no siempre anduvo tan loca.

El mundo antes del Coronavirus

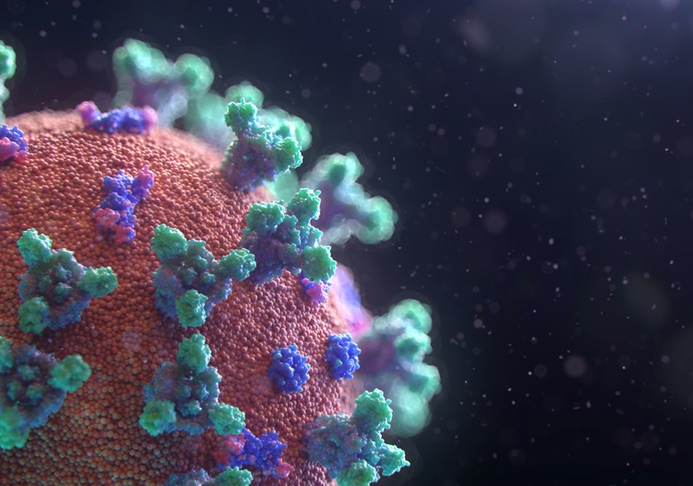

La pandemia nos ha recordado el valor de la vida, y también de los logros alcanzados por la civilización. Nuestra era se daba baños de grandeza. Vivía una prosperidad aparentemente creciente. La globalización con un mundo cada vez más virtual, con la comunicación global en tiempo real, con habitantes más multiculturales que nunca, y con los grandes intercambios económicos y comerciales, era una especie de torre de babel moderna, irguiéndose con la ilusión de llevarnos a besar la gloria de la prosperidad. Con la única preocupación de mitigar los efectos del cambio climático, ofrecía expandir las bendiciones del capitalismo para mejorar la calidad de vida de los países más atrasados en la carrera hacia un bienestar general. Con estas coordenadas se abrió paso el mundo en el 2020, hasta que un agente microscópico lo puso de rodillas.

Por causa de un virus el oro negro —fuente de seguridad financiera de países enteros— llegó a depreciarse como pocas veces en la historia. En el momento que se escribían estas líneas, una persona que poseía una semilla de frijol tenía más valor que una con cien millones de barriles de petróleo. Ahora el problema era dónde almacenar tanto crudo cuyo precio se deshizo como algodón de azúcar.

Asistimos a un entierro

La pandemia no ha dejado enterrar con dignidad a los seres queridos cuyas vidas arrebató para siempre. A la vez, esta pandemia enterraba la gloria de una civilización mientras observábamos con fastidio la cuarentena desde nuestros balcones. El COVID-19 vino y sepultó lo ficticio. Al menos por un tiempo. Todo lo que hace la civilización humana es pasajero, vano y ficticio. Sin embargo, la humanidad misma, hambrienta de fabricar sus propios ídolos e ilusiones, una vez que el nuevo virus se haya instalado entre nosotros, los seres humanos que vencieron al COVID-19 regresarán con una nueva fijación por lo efímero. Así somos, buscamos algo que nos dé significado, trascendencia.

El sabio Salomón en Eclesiastés 3:11 reconoció que Dios ha puesto “eternidad” en el corazón humano. Nos acompaña una inquietud permanente que con nada de aquí se sacia. Insistimos en cavar nuestros propios pozos, pozos rotos que no retienen nada (Jeremías 2:13). La humanidad transita presumida con la misma seguridad de quien cruza con los ojos vendados una habitación oscura habitada por víboras. La mirada de Dios observa todo. Su rostro no nos dibuja una mueca burlesca al vernos dar pasos erráticos. Sus ojos brillosos acompañan a su voz llamándonos a confiarle nuestro destino: “Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos” (Proverbios 23:26).

El mundo después del Coronavirus

Algunos expertos ya lo han adelantado: cuando pensemos que la pandemia está terminando, en realidad no lo estará; incluso han señalado que puede presentarse una segunda y hasta una tercera ola del COVID-19 en lo que resta del año. La ciencia sigue postrada. El panorama no es alentador. Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), advirtió que “lo peor aún está por venir”. No obstante, se alzan grupos de protesta que piden que se reabran las ciudades para que la vida continúe sus trajines. Recogido el cuerpo de la víctima tras el ataque del tigre al domador, la función debe continuar. Este mundo es como un caballo de carreras que ha perdido su jinete y ya no sabe por qué está corriendo ni dónde está la meta y, sin embargo, se le exige seguir corriendo aunque no sepa ni hacia dónde ni por qué razón.

Esperanza para tiempos inciertos

Nuestra mayor amenaza no es el COVID-19, es perder la esperanza. Como en los campos de concentración, más allá de los alambrados, aunque había vida, para los prisioneros la vida se había acabado. El mayor virus que insiste en infectar nuestra mente es la incertidumbre. Sin embargo, como un árbol desarraigado que todavía renace de sus raíces, la esperanza reaparece con chispa fresca y renovada, aún debajo de nuestras cenizas. Una estrella que se apaga es el final. Nosotros no somos estrellas, somos como tizones arrebatados de la hoguera. Dios junta nuestros trozos dispersos y los vuelve a unir para darnos una vida nueva, aun a partir de un desastre o tras una pandemia.

El apóstol Pablo lo escribió: “Por tanto, no desmayamos; antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria; no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio; una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos” (2 Corintios 4:16-5:1).

Mientras tanto, que nuestra oración sea:

Dios…

No dejes que me suelte yo de ti,

porque si me suelto de ti

tú no has perdido nada,

en cambio yo,

yo lo habré perdido todo.

Amén.

Autor: Juan Francisco Altamirano, escritor freelance, discípulo de Jesús. Reside en Caldweel, Idaho.