Para el sábado 21 de noviembre de 2020.

Esta lección está basada en 2 Reyes 2:1-15; “Profetas y Reyes”, cap. 17, p. 145-152.

Cuando Dios nos llama a hacer su obra, también nos concede el don de su Espíritu y el poder para hacer lo que nos pide.

Descarga e imprime este resumen de la lección, y sus actividades e historias, aquí: menores_2020_t4_08

-

El padre espiritual

- Elías fue un profeta que hizo volver al pueblo de Israel de la apostasía a la adoración a Dios.

- Restableció las escuelas de los profetas que había creado Samuel. Allí los jóvenes eran educados de forma que pudiesen magnificar y honrar la Ley de Dios.

- Dios le indicó a Elías que escogiese a su sucesor y le envió a la hacienda de Eliseo. La familia de Eliseo honraba a Dios y no había caído en la apostasía de Israel.

- Cuando llegó Elías, Eliseo estaba trabajando en el campo, según su costumbre. Estaba acostumbrado a la disciplina del trabajo útil, a tener hábitos sencillos, a ser fiel en las cosas pequeñas y a obedecer a Dios y a sus padres. Estas eran cualidades que lo hacían apto para el servicio de Dios.

- Elías se colocó al lado de Eliseo y le echó sobre los hombros su manto, consagrándolo así para ser su servidor y su sucesor.

- Eliseo hizo una fiesta a la que invitó a todo el pueblo, se despidió de sus padres y siguió a su nuevo padre espiritual.

- Sé fiel en las tareas pequeñas porque estas te prepararán para realizar las tareas mayores.

- Toma la decisión de que harás la obra para la cual Dios te llame.

-

Padre espiritual e hijo espiritual trabajando juntos

- Elías y Eliseo trabajaban muy bien juntos, pues Elías era muy impulsivo mientras que Eliseo era calmado.

- Eliseo comenzó ayudando a Elías en tareas sencillas, como, por ejemplo, lavarle las manos. Atendía a Elías como un hijo atiende a su padre anciano. Así fue adquiriendo la preparación necesaria para ser profeta.

- Juntos siguieron educando a los jóvenes en las escuelas de los profetas, de las que se mencionan tres en la Biblia: Gilgal, Betel y Jericó.

- Agradece a Dios porque Él une a las personas que trabajan bien juntas y se ayudan mutuamente.

-

El hijo espiritual inseparable

- Llegó el momento en el que Eliseo ya estaba preparado para ocupar el puesto de Elías. Dios le comunicó a Elías que se lo iba a llevar al Cielo. Sin que él lo supiera, también se lo comunicó a Eliseo y a los profetas.

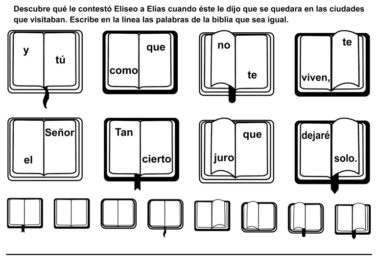

- Elías hizo un último recorrido por las escuelas. Al llegar a cada una de ellas, invitaba a Eliseo a quedarse allí. Elías estaba probándole para saber si quería continuar su obra.

- Eliseo se negó a separarse de su maestro. Había tomado desde el principio la decisión de dedicarse a la obra de Dios y no estaba dispuesto a renunciar a ella.

- Pide a Dios que te haga servicial y te de oportunidades de servir a otros.

-

Recibiendo la herencia

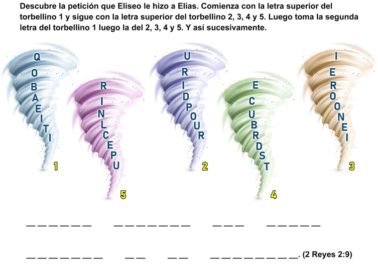

- Al llegar el Jordán, Elías golpeó las aguas con su manto y cruzaron los dos. Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo: “Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti”.

- En el pueblo de Israel, el hijo mayor recibía una doble porción de la herencia. Por eso, Eliseo le pidió a Elías recibir una doble porción de su espíritu.

- Eliseo quería que el Espíritu Santo que había estado con Elías estuviese ahora con él para poder realizar eficazmente su labor de profeta.

- Elías, que no podía garantizarle su pedido, le dijo que lo recibiría si lo veía irse. En ese momento, un carro de fuego vino a buscar a Elías y lo subió al cielo en un torbellino.

- Eliseo lo vio y Dios le otorgó su Espíritu Santo. Aunque no lo había pedido, también recibió como herencia el manto de pieles de camello de Elías (símbolo de su autoridad profética).

- Al volver, golpeó con el manto las aguas del Jordán como lo había hecho Elías, y pasó en seco.

- Los jóvenes profetas que estaban esperando vieron el milagro y se dieron cuenta de que Eliseo había sido nombrado por Dios el heredero y sucesor de Elías.

- Pide a Dios que te llene de su Espíritu Santo para hacer la obra que Él tiene preparada para ti.

Resumen: El Espíritu de Dios nos da fuerzas para vivir y trabajar para Él.

Actividades

Historias para reflexionar

Historias para reflexionar

DIOS ESCOGIÓ A ZEQUE

Por Josefina Cunnington Edwards

Zeque Morton restregó sus pies descalzos contra el suelo polvoriento. Estaba sentado a la alfombra de la casa que alquilaban, sobre la gran piedra plana que formaba el escalón de entrada. En ella vivían, además de él, su hermana Rosalía, su hermano menor, Heriberto, y sus padres.

Zeque Morton restregó sus pies descalzos contra el suelo polvoriento. Estaba sentado a la alfombra de la casa que alquilaban, sobre la gran piedra plana que formaba el escalón de entrada. En ella vivían, además de él, su hermana Rosalía, su hermano menor, Heriberto, y sus padres.

Allá arriba, en la colina, estaba la casa grande de los patrones, que Zeque veía a través de los campos de tabaco y de algodón, rodeada por frondosos árboles que la protegían del sol abrasador del verano. En cambio, ni un árbol protegía su frágil vivienda, que el sol recalentaba, secaba y descascaraba.

Acaban de almorzar. El pan de maíz que sobrara del desayuno, juntamente con un guisado de arvejas con carne de cerdo, no supieron mal después de la larga mañana de trabajo que había comenzado a las cinco.

Ahora disponía de unos minutos para descansar; después, todos, inclusive la mamá, tenía que volver a trabajar al campo de tabaco. Pensó que no le vendría mal ganar un poco de dinero extra. Había oído hablar tanto de la radio… que le hubiera gustado comprar una. O quizás se pudiera comprar algunos metros de tela o un par de zapatos… si es que lograba ir a la escuela cuando empezaran las clases. Y al pensar en eso, una expresión de tristeza empañó sus ojos, pues recordó aquella oportunidad cuando manifestó su deseo de concurrir a la escuela secundaria y el padre, rendido de cansancio, protestó:

—Ahora los chicos nunca están satisfechos. Yo me conformé con aprender a escribir mi nombre. Nosotros somos pobres. No podemos darnos los lujos que se dan otros.

Pero entonces intervino su madre y en su rostro gastado se dibujó un gesto de ternura al mirar a su primogénito, que parecía tan diferente de todos los demás de su familia.

—Papá –dijo afectuosamente ella–, Zeque es joven y él quiere vivir mejor de lo que hemos vivido nosotros. Debemos ayudarlo en lo que podamos. No hay ninguna ley que prohíba soñar, ¿no es cierto?

—Yo no quiero que se chasquee –murmuró el padre.

—No se chasqueará –respondió ella.

Con esto Zeque se había sentido más animado. Estaban entonces a mediados del verano y se preguntaba si le sería posible ir al pueblo para asistir a la escuela secundaria cuando comenzaran las clases. Pero ¿cómo podría hacerlo? No tenía ropa. Más de una sola vez en la escuela primaria había soportado en silencio las burlas de sus compañeros, aunque por dentro hirviera su indignación. En tales momentos se consolaba diciendo: “Algún día tendré cosas mejores. Sí que las tendré. Y también las tendrán mamá y mi hermana. Trabajaré sin descanso hasta que dejemos de ser pobres. No estamos obligados a seguir viviendo en esta miseria”.

A diferencia de sus hermanos, Zeque siempre estaba dispuesto a ayudar a su madre en todos los trabajos de la casa, y se daba trazas para aliviarla de muchas tareas. Era él quien llenaba la paila grande que tenían en el patio para calentar agua, y también quien le ayudaba a su madre a lavar la ropa. Con la ayuda del jabón casero y de un palo especial que tenía, quitaba la suciedad de las ropas más pesadas. Rosalía protestaba si tenía que hacer ese trabajo, y Heriberto prefería irse a pescar. Así que Rosalía tenía que limpiar la casa y a veces hacer la comida, pero aun en esas tareas Zeque la aventajaba. Era un muchachito limpio.

“Te vas a debilitar con tantos baños” le dijo su padre en cierta oportunidad, pero para Zeque no había sensación más espléndida que la de sentir su cuerpo limpio.

Llegó el día de la fiesta nacional que ese año fue un día muy caluroso. De vez en cuando los dueños de la hacienda tenían gestos bondadosos para con sus obreros, y en esa oportunidad le dijeron al padre de Zeque que podía ir al huerto de la casa grande y recoger para sí un gran cesto de duraznos (melocotones), si así lo deseaba. También le dieron un gallo para festejar el día patrio.

Ese día resultaba difícil esperar la hora del almuerzo. Sobre el fuego estaba la olla donde se cocinaba el gallo. Un poco más allá, otra olla hirviendo tenía sabrosas batatas (boniatos o camotes). En un rincón de la cocina, un porrón negro, tapado con una tusa (coronta o marlo) estaba lleno de sorgo que sabría muy bien con el pan de maíz que se estaba horneando. Pero Zeque tenía otro motivo por el cual estaba contento, además del rico almuerzo que le guardaba.

En una taza quebrada, escondido de los voraces dedos de Heriberto y Rosalía, y aun del papá, había un buen montoncito de monedas que él había ganado trabajando en la casa grande después de las tareas regulares del día, haciendo cualquier cosa que le pedían: encerar pisos, cortar el césped, traer leña, lavar pisos. Los “patrones” sabían que podían depender de él. Cada vez que ponía una moneda en la taza, pensaba: “Esto me ayudará a estudiar álgebra, o para aprender a hablar como se debe. Yo no sé hablar, ni sé expresar lo que siento en mi interior”.

Y era verdad. Zeque tenía pensamientos hermosos, deseos de ver y de hacer cosas maravillosas. Deseaba ver montañas cubiertas de nueve, escarpadas y bellas, esponjosas como las papas majadas que hacía su mamá. Añoraba ver pinos que se recortaran sobre el horizonte, y mares que bañaran la playa arenosa. Su imaginación ardía por hacer reales las cosas de las cuales había leído u oído, pero no podía expresar lo que pensaba. Y eso lo torturaba. Soñaba con un mundo desconocido al cual deseaba llegar, y tenía la impresión de que, si no hacía algo pronto, nunca lo lograría.

Su madre se movía de un lado a otro en la cocina, ocupada con sus tareas. Zeque amaba a su madre y sentía pena de que fueran tan pobres, y de que ella tuviera que trabajar tanto. Entró pues para ayudarla. Allí estaba ella, inclinada, mirando dentro del horno, su cuerpo ataviado con un burdo vestido que nunca había sido hermoso. Y Zeque reflexionó: “Pensar que a ella le gustan tanto las cosas hermosas! –De nuevo sintió el aguijón de sus pensamientos de tantas veces, y se dijo: —Le conseguiré un hermoso vestido, todo lleno de ramilletes de flores. Y también zapatos, brillantes y nuevos, y peinetas bonitas”.

En ese instante los dos oyeron el crujir de unas pisadas en la grava del sendero de entrada a la casa y, cuando levantaron la vista, vieron que sobre el escalón formado por la piedra grande se había detenido un joven vestido con una camisa blanca de mangas cortas, bien limpia y planchada, y unos pantalones azules con raya bien marcada, detalle que no le pasó inadvertido a Zeque, quien de repente se sintió avergonzado al verse con sus pantalones anchos, desplanchados y sus pies descalzos.

La madre lo invitó a pasar y le ofreció una silla que antes limpió cuidosamente. Luego le alcanzó un jarro de lata lleno de agua fresca y pura, del balde que Zeque acababa de traer del manantial.

Los biscochos de crema y leche de mantequilla estaban listos, dorados y humeantes, enfriándose sobre la tapa del horno. El gallo se seguía cocinando en la salsa, con sus papas que la mamá acababa de poner en la olla. Al lado se estaba terminando de cocinar las judías o habichuelas verdes, el maíz y las batatas. ¡Qué aromas provenían de ese rincón! ¡Ese día sí que tendrían un verdadero almuerzo! Mientras esperaban que llegaran los demás para comer, el joven les hizo la presentación de un libro que vendía.

En una de las páginas del libro que les estaba mostrando, había una figura de colores vivos donde se veía el cielo cubierto de nubes y sepulcros que se abrían, de los cuales salían personas sonrientes con los brazos extendidos en alto. Zeque vio que la mamá se quitaba una lágrima con el dorso de la mano, porque allí, bajo un montículo de tierra, cerca de la iglesia, yacía Paulina, la hermanita tan dulce y graciosa, de voz cristalina y alegre, que sucumbió ante la enfermedad.

—¿A qué colegio asiste Ud.? –le preguntó Zeque de pronto al joven. Este se sonrió como evocando imágenes, y le habló de su colegio, con sus hermosos parques, sus grandes edificios de piedra, por cuyos muros se trepaba la hiedra, sus corpulentos árboles, sus campos, su ganado de raza, sus aves. De repente se detuvo, y volviéndose a Zeque le preguntó a su vez:

—¿Por qué no va Ud. al colegio?

El muchacho se retorció en un gesto que infundía compasión. Era consciente de su incapacidad de expresarse, de sus remiendos, de sus pies descalzos. Su torturante deseo pareció flotar en el mismo aire que lo rodeaba. La madre colocó una de sus huesudas manos sobre el hombro de su hijo y, cuando éste levantó la vista, vio que ella tenía los ojos llenos de lágrimas, y ambos se comprendieron. Ella también hubiera querido estudiar en su juventud, pero no tuvo la oportunidad de hacerlo.

—¿Yo? –tartamudeó por fin Zeque–; yo… no puedo… es decir, ni siquiera he podido asistir a la escuela secundaria. No puedo ir a un colegio superior. Pero eso es lo que más deseo en esta tierra.

—¿Y por qué no? –prosiguió el joven–. Ud. puede trabajar para pagarse los gastos. Por cierto, que no podrá seguir un programa de estudios completo, pero podrá ir avanzando. Allí tienen también escuela secundaria. Voy a escribirles que le manden un prospecto. Conviene que Ud., por su parte, también pida información.

La madre le compró un libro al joven y se lo pagó con dinero que tenía ahorrado. Luego le sirvieron alimento. En eso llegaron los demás, y todos se sentaron a la mesa. Zeque notó que el joven comió de todo pero rehusó servirse esas ricas arvejas preparadas con carne de cerdo. ¡Qué extraño –pensó Zeque–, se priva de los mejores bocados!

Desde ese día Zeque vivió pendiente del buzón de las cartas. Seguía aprovechando cada minuto que tenía para ganar algún dinero extra. Cuando la taza rajada se llenó, la mamá le dio una lata de conserva, y ésta también se llenó.

Un día llegó una carta.

Zeque fue corriendo desde el buzón hasta la casa. Quería mostrarle a su madre lo que había recibido. Se trataba de un formulario de solicitud de admisión al colegio del cual le había hablado el joven. Lo llenó febrilmente y luego recorrió a pie los diez kilómetros que lo separaban del pueblo, para que su respuesta pudiera salir un día antes.

Zeque fue corriendo desde el buzón hasta la casa. Quería mostrarle a su madre lo que había recibido. Se trataba de un formulario de solicitud de admisión al colegio del cual le había hablado el joven. Lo llenó febrilmente y luego recorrió a pie los diez kilómetros que lo separaban del pueblo, para que su respuesta pudiera salir un día antes.

A los pocos días, una breve carta le notificó que había sido aceptado. Si iba inmediatamente podría ayudar en la construcción del nuevo dormitorio que estaban levantando para las señoritas, jamás en su vida se había sentido Zeque tan feliz, y la madre compartía su alegría.

Mientras empaquetaban sus escasas pertenencias, él y su madre conversaban animosamente.

—Quisiera poder proporcionarte mejores cosas, Zeque –le dijo mientras alisaba las pocas ropas que había doblado y que iban colocados cariñosamente en la maleta. Esta era un regalo de su abuela, quien, al dársela, le dijo orgullosa: “La he tenido guardada debajo de la cama durante más de veinte años, esperándote a ti, cuando fueras a estudiar. Solía guardar en ella las ropitas de Juan, tu tío, pero él se casó y ya es papá”.

Cuando Zeque bajó del tren en la estación de destino, se encontró con que no tenía cómo ir al colegio, que estaba afuera, en el campo. Después de inquirir en una tienda, el bondadoso dueño le informó que el colegio distaba como ocho kilómetros y que le sería un poco difícil ir a pie, como él se proponía. El mismo señor llamó por teléfono, y le informaron que el gerente del colegio iría al pueblo para hacer algunas diligencias y que tendría el gusto de llevar al muchacho.

Un sentimiento de dignidad se apoderó del humilde corazón de Ezequiel. Le parecía imposible lo que estaba sucediendo. ¡El, Zeque Morton, viajando nada menos que con el gerente del colegio! ¡Cuando se lo escribiera a su madre!

El Sr. Boyne fue muy amable. Invitó al muchacho a entrar en el coche, recogiendo él mismo su maleta, y después de algunas diligencias, continuaron rumbo al colegio. Zeque estaba seguro de que los latidos de su corazón eran tan fuertes que con cada uno de ellos se le levantaba la camisa en el pecho, y que el Sr. Boyne reparaba en ello. Finalmente traspusieron el portal de entrada y recorrieron la hermosa avenida de acceso, bordeada de frondosos árboles que se juntaban arriba formando un hermoso dosel de verdor y de frescura.

Un poco más tarde se le indicó su cuarto y se le informó que tendría un compañero de pieza. Allí tendió su cama como pudo con las sábanas bastas que traía y el acolchado de retazos confeccionado por las rudas y amantes manos de su madre. En un solo cajón de la cómoda guardó su ropa.

Luego fue al baño para lavarse la cara y las manos y peinarse. Sonó entonces una campana, y un muchacho desconocido lo detuvo en el vestíbulo.

—Esta es la campana para la cena. Ven conmigo. Te mostraré el comedor.

—El muchacho era amigable y Zeque se sintió cómodo con él.

Pasaron juntos a servirse la comida dispuesta en platos pequeños que ellos ponían sobre la bandeja. Zeque no sabía con cuál quedar. ¡Qué bueno parecía todo! Tenía la sensación de que habían pasado cien años desde el desayuno de tocino y pan de maíz que la madre le sirviera. Para merienda, ella le había envuelto en una hoja de repollo un poco de jamón y bollos. Ya tenía en la bandeja sopa espesa de verdura, pan integral, papas fritas y una ensalada de verduras con huevo duro. Ahora venían los postres. Había allí algunas porciones de pastel de ruibarbo con un juguito rosado que se escurrían por el plato, muy tentadoras. Y unos grandes vasos de leche fría. Nunca, nunca, en su vida había participado de algo semejante.

Quizás en una o dos oportunidades que fueron a un picnic tuvo algunas cosas buenas para comer, pero nunca algo mejor que esto. ¡No señor!, ¡ni siquiera en los picnics de la escuela dominical!

Después de la cena los jóvenes se reunieron para celebrar algo que llamaban “culto”. El encargado del dormitorio, el “preceptor”, estaba encargado del mismo. Los muchachos cantaron varios cantos, y uno de ellos, más o menos de su edad, tocó el piano. Zeque abrió tremendos ojos. No había tenido mucha oportunidad de oír tocar el piano, y menos lo había visto hacer por un muchacho. Después se arrodillaron y oraron. Entonces el preceptor les comentó algunas reglas, pues había varios muchachos nuevos en el dormitorio. Les dijo que si por cualquier razón tenían que salir a alguna parte, debía avisar. “Se espera que en este lugar no haya tabaco de ninguna clase –siguió– y no necesito decirles que aquí tampoco bebemos café, té ni licor. Tampoco se sirve carne. Rogamos a todos que se abstengan de traer cualquiera de esas cosas a la institución”.

Nunca había oído ni siquiera hablar de personas que guardaran el sábado, pero lo que él quería era llegar a ser como aquel joven que los visitó en su casa.

Se le asignó trabajo en la construcción del dormitorio, y allí estaban haciendo diligentemente todo lo que se le pedía: llevaba materiales, aserraba, clavaba, escuadraba y sudaba durante todo el día.

Llegó el viernes. A eso de las cuatro de la tarde sonó una campana.

—¿Para qué es esa campana? –preguntó extrañado viendo que su compañero de trabajo comenzó inmediatamente a guardar sus herramientas.

—Esa es la campana para dejar el trabajo –le contestó el joven.

—¿Cómo tan temprano? –prosiguió él asombrado.

—Oh, ¿tú no sabes? Es para preparase para el sábado, Zeque –respondió el muchacho.

Zeque guardó sus cosas. ¿Qué clase de lugar era ése? Emplear media tarde del viernes y todo el díasábado para observar el día de reposo, le parecía bien extraño. ¡Deben ser realmente religiosos!

Pero cuando llegó al dormitorio quedó aún más sorprendido. Nunca lo había visto en vías de quedar tan limpio. Los muchachos estaban lavando los pisos de sus cuartos, desempolvando y limpiando los muebles, cambiando la ropa de cama, lavando calcetines y planchando pantalones. Desconcertado se quedó mirando, y luego comenzó a hacer lo que hacían los demás. Entonces vio que se pusieron sus mejores ropas, con zapatos bien lustrados, y fueron al comedor para cenar. Esa tarde la cena se servía más temprano, y era un poco diferente que de costumbre. Se habían dispuesto en el mesón (mostrador) grandes bandejas con diferentes clases de frutas. Había distintos productos de panadería, muy tentadores, y leche fría servida en grandes vasos. Una fuente colmada de sándwiches de mantequilla de maní, de tomate y de huevo revuelto añadía su atracción.

A lo menos las niñas no tendrán tanta loza que lavar esta noche, pensó Zeque. Cuando salieron del comedor, el gran disco de sol estaba a medio ocultar detrás del horizonte. Sonó una campana.

—¿Y ahora? –volvió a preguntar Zeque.

—Es el culto vespertino, con el cual comenzamos el sábado –le explicó uno de los compañeros.

El canto que cantaron cuando se reunieron en la capilla, era nuevo para Zeque:

“En sombras de la tarde el día ya declina,

y el sábado se anuncia con gloria vespertina.

Cual brisa refrescante en cálido camino,

Cual palma en el desierto, alivia al peregrino”.

Zeque cayó en la cuenta de que ése era el día de reposo del cual habían hablado, el sábado.

Antes de terminar el año escolar, Zeque también lo estaba guardando, y cuando volvió a la casa, las pruebas bíblicas que él presentó convencieron también a su madre de esta verdad.

—¿Le gustaría trabajar el próximo año escolar en el sanatorio? –le preguntó el gerente.

—Lo haré con gusto –respondió Zeque, y mientras lo hacía se iba abriendo ante su receptivo espíritu el sendero que lo conduciría a la obra de su vida.

Jamás vi una casa de descanso más hermosa que la que Zeque y su idónea esposa administran. No es un lugar atestado de camas, sino dispuesto de tal manera que la agradable iluminación, las flores, los jardines, las salas cómodas provistas de confortables reposaderas, brindan a los enfermos, a los ancianos, a los deformados y a los que la sociedad generalmente descuida, un lugar de reposo y solaz.

Desde un rincón de una sala, me quedé contemplando a este joven sonriente que daba aquí una afectuosa palmada de ánimo a uno, hablaba allí una palabra de aliento a otro, y ofrecía siempre a todos la luz que irradiaba de su radiante personalidad.

¿Podría ser éste el muchacho de los grandes sueños y las grandes ambiciones? ¡Sí, lo era! ¿Qué destino mayor podría haber ambicionado que el de administrar, con su esposa María, a las personas que tan a menudo se las descuida?

Algún día Zeque y María no podrán seguir haciendo ese trabajo, pues en la patria que los espera nunca envejeceremos, nadie estará triste, o enfermo, o sufrirá pobreza, y a nadie se le descuidará, porque allí no habrá más muerte, ni tristeza, ni dolor.

Pero estoy cierta de que Dios tendrá una obra maravillosa para ellos allá, que también los hará enormemente felices.

EL ESTUDIO BÍBLICO DE DAVID

Por R. Ch.

“Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis poder y saldréis a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra”. (Hechos 1:8 DHHe)

David— llamó la mamá —. Papa, ¿dónde está David? Pensé que estaba en el automóvil, pero ahora no lo veo ahí. ¡Qué temprano salió esta mañana!

—Yo me encargaré de buscarlo— contestó el papá.

David escuchó el llamado de su madre, pero, como sucede a veces con los niños, no quería apurarse.

Cuando dobló la esquina de la casa, el padre le preguntó:

—¿Dónde estabas, hijo, y qué llevas ahí?

— Revistas que saqué del auto, y estuve en la casa de la Sra. Mella dándole un estudio bíblico—respondió el niño, con tono de importancia, —Pero, todavía no son las siete y media de la mañana. ¿Estaba en pie la Sra. Mella?

—No, tuve que esperar que se vistiera. Luego me invitó a entrar; le entregué las revistas y le pedí que me leyera algo. También le dije que el séptimo día es el sábado.

—¿Qué dijo cuando le hablaste de eso?

—Me contestó que su pastor asegura que se debe ir a la iglesia los domingos.

Luego me leyó otro folletito.

—¿Estaba contenta? —preguntó la madre.

—No se molestó—contestó David alegremente.

—Menos mal que no. En realidad, sería más prudente no salir tan temprano a dar estudios bíblicos, porque la gente todavía está acostada; pero sé que Jesús está contento porque fuiste a la casa de la Sra. Mella con tus revistas. Veo que los folletos que tienes no hablan del sábado, pero hiciste bien en decirle que el sábado es el día de Dios.

Mientras David se lavaba para el desayuno, la madre comentó:

—Papá, nosotros los mayores necesitamos la lección que nuestro hijo nos ha dado hoy. Deberíamos tener más celo misionero. No es la primera vez que David le lleva publicaciones a la Sra. Mella. Hace algunas semanas me pidió varios ejemplares de la lección de escuela sabática para regalarle a la sobrinita de cuatro años de nuestra vecina. También le di algunos ejemplares de Juventud para los muchachos mayores.

Después de una pausa, la mamá continuó: —Tres o cuatro días atrás, el sobrino de la Sra. Mella me mostró dos tarjetas de solicitud del Curso Bíblico por correspondencia. Una era para él y la otra para su hermana. Quizá el amor de David por Jesús y su espíritu misionero producen mejores resultados de lo que nos imaginamos.

—David sabe que yo pertenezco a la sociedad misionera de la iglesia— replicó el papá—. Quería ir con nosotros los sábados de tarde cuando hacíamos nuestras visitas misioneras, pero pensamos que no convenía. Ahora ha salido por su propia cuenta.

Hasta los niños como David, cuando aman a Jesús, pueden ser una bendición para sus vecinos. Aunque no tengas edad suficiente para leer nada fuera de tus lecturas, puedes regalar revistas y folletos a personas que tal vez no las aceptarían de los mayores, puedes mandar mensajes que hablen de Dios, etc.

¿No querrás también hacer tu parte para que otros aprendan más de Jesús?

Autora: Eunice Laveda, miembro de la Iglesia Adventista del 7º Día en Castellón. Responsable, junto con su esposo Sergio Fustero, de la web de recursos para la E.S. Fustero.es

Imagen del librito de la Escuela Sabática de Menores.